Pour appréhender une oeuvre cinématographique dans sa globalité -production, réalisation, diffusion et réception, mais aussi contexte économique, politique et social des sociétés qui la produisent et la reçoivent-, il est nécessaire de recourir à des fonds d’archives multiples et variés.

Pour appréhender une oeuvre cinématographique dans sa globalité -production, réalisation, diffusion et réception, mais aussi contexte économique, politique et social des sociétés qui la produisent et la reçoivent-, il est nécessaire de recourir à des fonds d’archives multiples et variés.

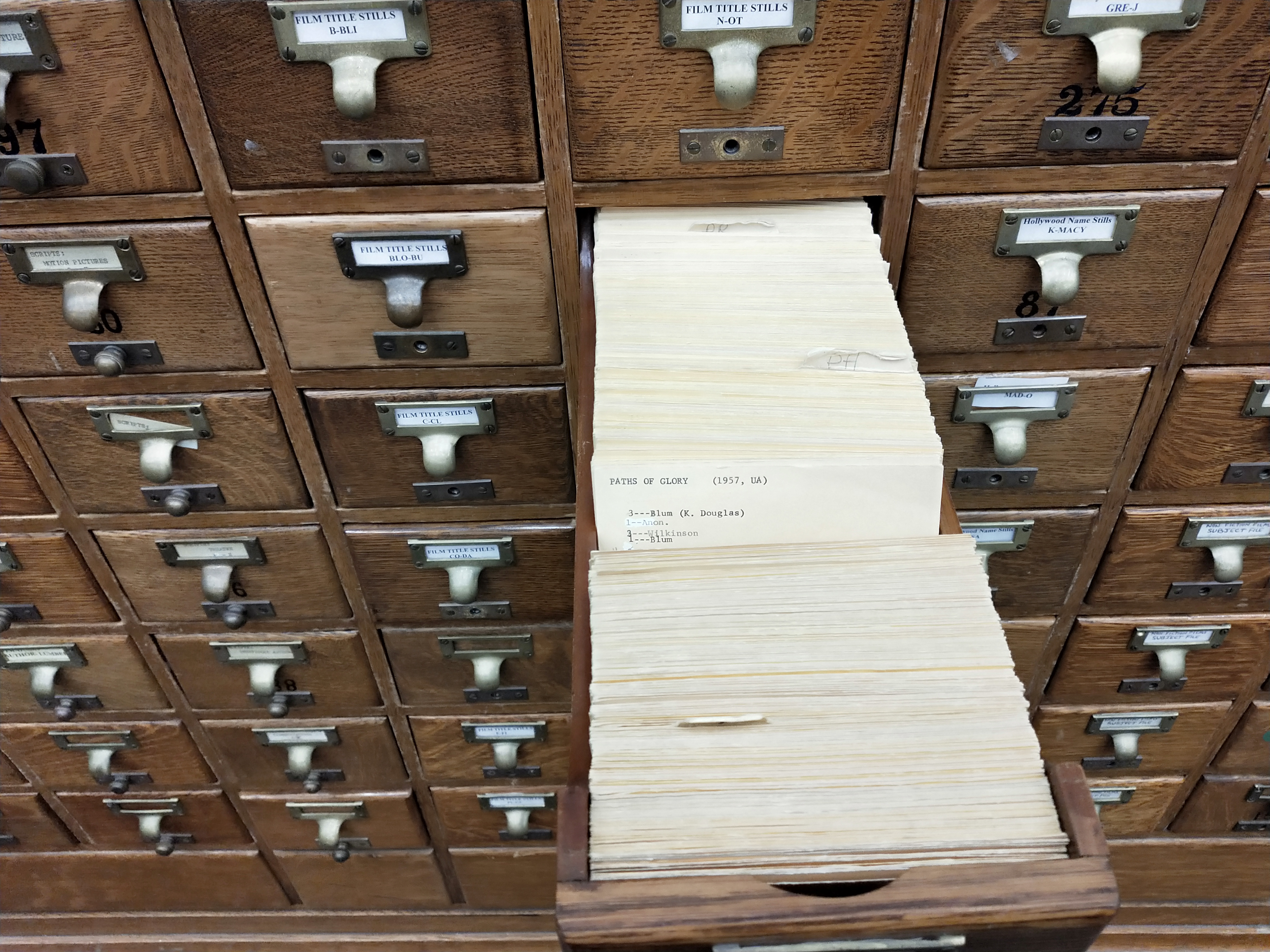

Les chercheurs disposent de nombreux fonds d’archives pour enrichir les enjeux qui entourent Les sentiers de la gloire, film longtemps confiné à sa seule description et/ou citation de film emblématique qui dénonce la guerre.

Le recours aux archives de la presse classique s’impose, à tout le moins les quotidiens nationaux, en France, Belgique ou Suisse, tant le film y a créé des remous à sa sortie en 1958. Pour la presse française, la Bibliothène Nationale de France permet d’aborder, le plus souvent sur microfilms dont la lecture est peu aisée, la caisse de résonance sur le territoire français. Parfois, des archives digitales en ligne, au Canada, en Suisse ou en Belgique viennent compléter le corpus.

La cinémathèque française et la BIFI recensent les ressources de leur centre de recherches : archives personnelles de réalisateurs -qui peuvent montrer l’influence de Kubrick-, collections de périodiques et critiques de la de la presse cinématographique…

En France encore, les Archives nationales, celles du CNC et du Quai d’Orsay offrent à leur dépouillement une lecture singulière et neuve sur les procédés, l’échelle et les acteurs de la censure cinématographique concernant le film de Kubrick Paths of glory, autocensuré en France jusqu’en 1975 tant furent fortes et déployées les pressions sur le distributeur.

Ailleurs, celles, personnelles, de Stanley Kubrick au Royaume-Uni, celles de la société Bryna Productions de Kirk Douglas aux Etats-Unis ou encore du fonds Walker en Italie permettent d’aller en amont de la réception du film.

Dans les trois rubriques attenantes au film (« Le temps de la réalisation« , « Le temps de la réception« , « Le temps de la production« ) : des articles, autour des sources.

Dans cette rubrique « Un jour, une archive », je mettrai en ligne de quoi alimenter « le goût de l’archive ».